「経理DX」「バックオフィスのIT化」などが叫ばれて久しいですが、よくわからない横文字で煙に巻いている印象があます。

「DX」とひとくちに言っても、その技術は多岐にわたります。

たとえば「紙をデータ化する」技術(スキャナ保存、OCR)、「業務を自動化する」技術(RPA、自動仕訳)、「ソフト間をつなぐ」技術(API連携)、「クラウド上で会計処理する」技術(クラウド会計)など、それぞれ得意とする領域があります。

本記事では、こうしたDX用語を目的別に整理し、中小企業が「導入すべきか否か」を判断する助けとなる情報を提供します。

※技術の進展は日進月歩ですから、過去の状況などを鑑みて今後10年くらいの中小企業における視点で論じています。

用語解説 × 中小企業の実情

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法の概要と義務範囲

事業を行ううえで義務付けられている「帳簿」や「書類」の保存は、もともとはすべて紙媒体が前提でしたが、一定の要件を満たせば電子データでの保存も認められるというのが電子帳簿保存法の基本的な枠組みです。

しかし、2022年の法改正を経て、「電子取引」については電子データでの保存が義務化されました。

ここでいう電子取引とは、以下のように最初から最後までデータで完結する取引を指します:

• 電子メールで受け取った請求書や領収書(PDF等)

• WEBサイトからダウンロードした明細

• クレジットカード・電子マネーなどキャッシュレス決済の利用明細

こうした電子データは、紙と違って検索が可能であることが前提です。

そのため、電子帳簿保存法では「取引年月日」「金額」「取引先名」の3項目を基準に、すばやく検索できる保存状態にしておくことが義務とされています。

中小企業の最低限の対応方法

電子帳簿保存法の義務は、すべての取引に及ぶわけではなく、「電子取引」だけが対象です。

中小企業ではそもそも電子取引が少なく、法令上の義務が発生する件数はごくわずかというケースも多く見られます。

このため、専用のシステムを導入して対応するのは費用対効果が悪いというのが現実です。

実務上は、以下のような簡便な方法での対応が現実的です:

• PDFファイルに「日付」「取引先」「金額」などを含むファイル名をつけて保存

• メールで受信した場合は、該当メールにラベルを付け、専用フォルダに格納する

これらの工夫により、検索性の確保という要件を満たしながら、コストをかけずに法令対応が可能になります。

スキャナ保存(電子帳簿保存法の一部)

スキャナ保存の制度概要と要件

帳簿や会計データの証拠となる書類――たとえば請求書や領収書など――を、会計実務では**「原始証憑(げんししょうひょう)」と呼び、原則として「紙の原本」をそのまま保存することが求められてきました。

しかし、「スキャナ保存制度」を利用することで、紙の証憑をスキャンし、電子データとして保存することが認められます。

この制度は電子帳簿保存法の一部として位置づけられています。

ただし、スキャナ保存には以下のような厳しい要件があります:

• 一定の解像度や階調などの画質要件を満たすこと

• スキャン画像が明瞭かつ整然としていて読めること

• タイムスタンプ付与、バージョン管理、入力者・入力日時の記録など、改ざん防止の仕組みを備えていること

これらの要件をクリアすれば、紙の原本の保存義務を免除できます。

中小企業に適したスキャナ保存の現実的運用

実際には、領収書や請求書を1枚ずつスキャンし、要件を満たすかたちで保存する手間は非常に大きいです。

とくに月に数十〜数百件の取引を抱えるような事業者にとっては、かえって業務負担が増える可能性もあります。

そのため、すべての証憑をスキャナ保存で対応するのは現実的ではないというのが実務の肌感覚ですし、多くの中小企業で実務に携われる方の本音でしょう。

合理的な対応としては:

• 登記簿謄本・契約書・保険証券・融資関係書類・申告書の控えなど、重要度が高い文書をスキャナ保存し、バックアップとして活用する

• 領収書などの証憑は、引き続き紙で保管しつつ、必要な範囲だけスキャン対応する

といった「ハイブリッド型」での運用が、費用対効果と業務負荷のバランスを取る現実的な選択肢です。

電子インボイス

電子インボイスの仕組みとPeppol規格の概要

消費税のインボイス制度の導入により、特定の事業者にはインボイスの発行が義務付けられています。

電子インボイスとは、その電子版です。

ただし、「電子インボイス」という言葉には広義と狭義の意味があり、文脈によって意味が異なる点に注意が必要です。

広義の電子インボイス

紙以外の請求書データ全般を指します。

• PDFで送付する請求書

• クラウド請求書サービスを通じて発行されるもの

• ExcelやCSVファイルでやり取りするもの

などが含まれます。

中小企業においては、この広義の意味で「電子インボイス」と呼ぶことが一般的です。

狭義の電子インボイス

ソフトウェア間で自動的に処理できる構造化データ形式の請求書を指します。

• XMLベースで作成され、

• 請求書の中身(取引先名、金額、日付など)が明示的にタグ付けされている

この狭義の電子インボイスは、人間が読むためというよりも、機械が読み取り、自動処理するためのデータです。

Peppol(ペポル)規格とは?

この狭義の電子インボイスのなかでも、日本政府が推進している標準規格が「Peppol(ペポル)」です。

• 欧州発祥の国際標準規格

• 日本では「JP PINT」という日本仕様で展開中

• 将来的に政府との取引(BtoG)ではこの規格の使用が求められる可能性が高い

【中小企業では】

• まずは、紙ベースのインボイス制度にきちんと対応しているかが第一。

• その上で、必要があればPDF等で電子化し、広義の電子インボイスとして保存・送付すれば、現実的には十分対応できます。

• Peppol対応などの狭義の電子インボイスは、政府との取引や一部大企業との取引がある場合のみ検討すればよく、多くの中小企業にとっては導入コスト・運用負担に見合わないのが現実です。

備考:電子帳簿保存法との関係

電子インボイスをPDFで受け取る場合、電子帳簿保存法の検索要件などを満たす保存形式で管理する必要があります。

Peppol形式のような構造化データは、帳簿保存法の要件を形式的には満たしやすいですが、その導入・運用には技術的・人的なリソースが求められます。

RPA(アールピーエー)

RPAの基本機能とメリット・限界

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上の定型的な操作を自動化する技術です。

Excelのマクロに似ていますが、複数のソフトやアプリケーションをまたいで操作を記録・再生できるのが特徴です。

たとえば、以下のような人間による繰り返し操作を自動で実行できます:

• メールから添付ファイルをダウンロードし、特定フォルダに保存する

• Excelのデータを読み込んで、基幹システムに転記する

• PDFファイルを開いてデータを抽出し、所定の様式に貼り付ける

限界と課題

RPAはあくまで「記録した操作を繰り返す」だけの仕組みです。

そのため、以下のような制約があります:

• 定型的な作業(手順が決まっている・例外処理が少ない)でないと使えない

• 操作対象の画面やレイアウトが変更されると、座標のズレや動作エラーが発生する

• ソフトウェアの更新や仕様変更に弱く、メンテナンスが頻繁に必要になることも

中小企業にRPAは向いているか?導入判断のポイント

RPAは、定型的な処理を大量にこなす場面では非常に有効です。

しかし、中小企業では以下の理由から、導入効果は限定的と考えられます:

• 業務量が限定され、大量処理に至らないケースが多い

• 社内の業務が属人的・非定型で、自動化が困難

• 一度構築しても、都度の調整・保守が必要となり、かえって手間が増えることも

RPAは「導入すれば自動化できる魔法のツール」ではありません。

現時点では、規模の大きい企業や特定の定型業務が集中している業種(たとえば金融や物流)でこそ力を発揮します。

中小企業が導入する場合は、業務プロセスの整理や標準化とセットで考える必要があり、そこまでのリソースを割けるかが現実的な判断材料となります。

OCR・AI OCR

OCR・AI OCRの特徴と精度の限界

OCR(Optical Character Recognition)は、紙の書類や画像から文字を読み取り、テキストデータに変換する技術です。

古くから存在し、領収書や帳票のスキャン後の文字読み取りなど、紙媒体のデジタル化に使われてきました。

最近では、AIを活用して精度を高めたAI OCRも登場しています。

これは従来のOCRよりも、文字のゆがみやフォントの違い、手書き文字への対応力が増しています。

精度の限界と確認作業

ただし、いずれも「100%の精度」とは言えず、読み取りミスや誤認識が発生します。

特に以下のケースではエラーが起きやすく、人の目での確認作業が必須です:

• 手書き文字

• 複雑な帳票レイアウト(表がずれている、余白が多いなど)

• 解像度が低いスキャン画像

このため、完全な自動化というより、補助ツールとしての位置づけになります。

中小企業におけるOCR活用の現実的な範囲

中小企業では、費用対効果が課題となります。

AI OCRの精度が向上してきているとはいえ、

• 最終的な確認作業は省略できない

• 帳票形式がバラバラな取引先が多い場合、都度の調整が必要

• 導入や維持に一定のコストや学習が必要

という点で、本格導入にはハードルがあります。

したがって現時点では、以下のような限定的な活用が現実的です:

• 一部の定型帳票(自社内の申請書など)の読み取りを補助する

• 過去資料のアーカイブ作成で、検索性向上のために活用する

「手作業では煩雑だが、システム導入までは不要」という領域において、“補助的な役割”として限定導入するのが妥当な判断です。

クラウド会計ソフト

クラウド会計ソフトの特徴とメリット・注意点

クラウド会計ソフトとは、インターネット経由で利用するブラウザベースの会計システムです。

従来型の会計ソフトは、PCにインストールして使用する「オンプレミス型」ですが、クラウド会計ではインストール不要で、常に最新版が利用できます。

メリットとされる点

• アップデートが不要(常に最新機能が利用可能)

• ネット環境があれば場所を問わず作業可能

• データ共有がしやすい(顧問税理士などとの連携)

しかし現実には

実際の利用現場では、以下のような重大な制約やデメリットも存在します:

• 月額課金制のため、ランニングコストがかさむ

• 動作が重くなる傾向があり、反応が遅い

• インポート・エクスポートなどデータ加工がしにくい

• データがクラウド事業者にロックインされ、他社製品への移行が困難

このため、「使いやすさ」よりも「管理しやすさ・自由度の高さ」を重視する利用者にとっては、不便を感じる場面も少なくありません。

中小企業にクラウド会計は必要か?導入判断の視点

中小企業にとって、クラウド会計の売り文句である「どこでも作業」「自動アップデート」などのメリットは、日常業務ではあまり価値を持たないケースが多いのが実情です。

むしろ、

• 会計データをExcelに出力・加工できない

• 画面遷移が遅く、作業効率が落ちる

• 月額料金が累積すると意外に高い

など、導入後の不満につながりやすい点も見逃せません。

特に「自動仕訳」や「レシート読み取り」などの付加機能も、初期設定や例外処理が多く、結局手入力になることが多いため、これらの機能に期待して導入するのは早計です。

結論として

クラウド会計でなければできないことがあるわけではなく、現時点ではインストール型(買い切り型)の会計ソフトで十分です。

過剰なIT化を目的化せず、「作業効率・費用対効果・操作性」などを冷静に評価して、導入を判断すべきです。

自動仕訳・API連携

自動仕訳とAPI連携の仕組みと限界

会計ソフトと銀行口座・クレジットカードなどの金融データを連携させ、自動的に仕訳を生成する機能が「自動仕訳」です。

この連携の基盤として使われるのが「API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)」と呼ばれる技術です。

自動仕訳の仕組みと限界

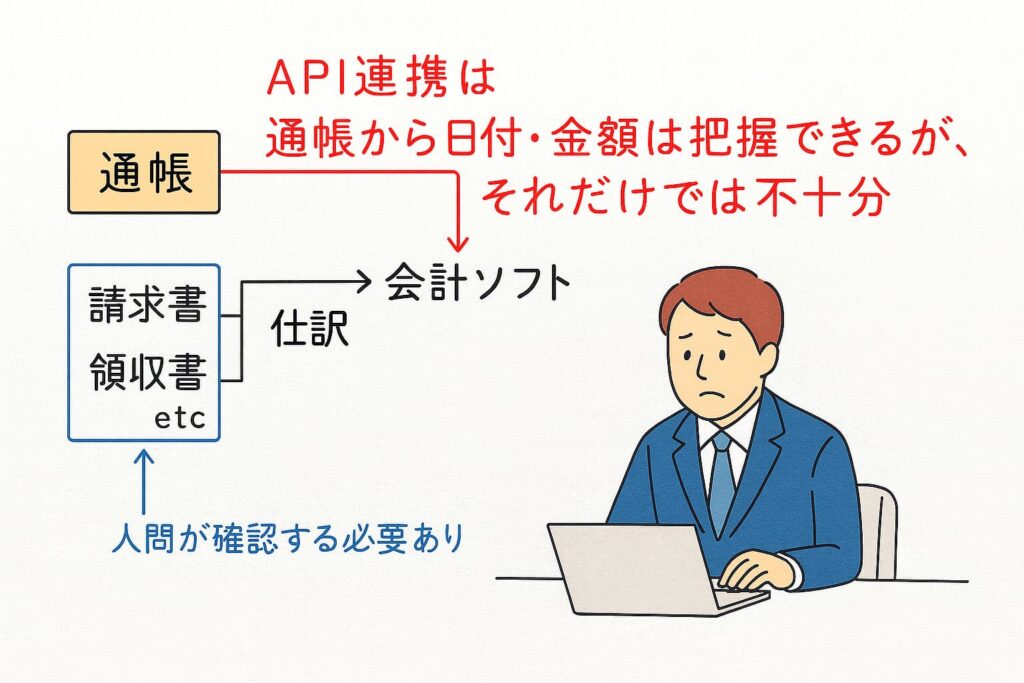

自動仕訳では、銀行の入出金データなどをAPIを通じて取得し、その内容に基づいて「お金の動き」を記録します。

しかし、正確な仕訳には本来、「お金の動き」だけでなく、その取引の内容や背景(=証憑つまり領収書・請求書など)も必要です。

現行の自動仕訳では、裏付けとなる情報が欠けているため、

• 勘定科目の誤判定

• 消費税の区分ミス

• 相手先名称の不整合

といった問題が頻発します。

このため、最終的には人の手(あるいは目)による修正が不可欠であり、「完全自動」は実現していません。

OCRや電子インボイスと連動できないか?

AI OCRや電子インボイスの活用により、証憑データの読み取りを補完する試みもありますが、現時点では

• 読み取り精度が不安定

• 書類の形式がバラバラ

• 帳票管理システムとの相互運用が困難

などの問題があり、結局“自動”といいつつ手間が増えることも少なくありません。

中小企業に自動仕訳は有効か?精度と運用コストに注意

取引が非常に単純な業態かつ取引総額が少額な業態では、限定的に導入メリットがあります。

しかし、多様な取引を行う中小企業にとっては、

• 自動仕訳の精度が低く

• 結局、修正作業や照合作業が発生

• 操作ミスによる誤登録リスクも高い

といった理由から、手入力の方がむしろ正確で効率的という場面が多いのが現実です。

結論として

現時点では、自動仕訳やAPI連携は「夢の技術」ではありますが、中小企業の日常業務にとっては“半人前の助手”のようなものです。

導入・検証にかかる時間とコストを考えると、本格導入は時期尚早であり、メリットがあるのはごく一部の業種・業態に限られますから、今後の技術進展を見守ってから導入の検討をしても遅くないでしょう。

電子契約

電子契約の仕組みと法的効力・導入メリット

従来の紙による契約書に代えて、電子データ上で契約を取り交わす方式です。

紙か電子かにかかわらず、契約の法的効力には違いはありません。

主なメリットは、印紙税が不要になることや、郵送・保管の手間を削減できる点です。

一方で、電子契約は電子署名やタイムスタンプの付与といった技術的要件を満たす必要があり、すべての契約書に適用できるわけではない点に注意が必要です。

中小企業における電子契約の導入ポイントと注意点

電子契約は、導入コストが比較的低く、実用性の高いDX手段の一つです。

ただし、契約は相手方の同意が必須であるため、導入には相手先の理解と協力が不可欠です。

現時点では限定的な導入にとどまる企業が多いものの、今後の普及は確実視されている分野であり、将来に向けて検討・準備を進めておくべき領域です。

中小企業にとっての「現実解」とは?

属人化・人手不足の課題は、「技術」で解決するには限界があります。

無理に技術で解決を図っても、コストや手間の問題に行き着くので、かえってコストや手間がかかってしまいます。

したがって、中小企業においては法律で義務付けられているものを優先的に、しかしながらコストはかけずに対応するというのが現実的です。

つまり、

「電子帳簿保存法の電子取引」に優先的に対応し、その発展として「電子インボイス」にまで対応できれば充分でしょう。

また、現時点では不急ですが将来的には広く浸透していくであろう「電子契約」について、導入を検討していく。

経理関係については、コスト倒れになるものが大半なため、技術の進展を見守りつつ

「業務フローを単純化」して、業務のボリュームを減らす方向性を検討

「データ入力に規則性を持たせる(摘要の統一など)」により、データ加工の伸長性を確保しつつ、ルール化による属人性を減らす

外部専門家(税理士等)と連携し、「任せる部分」と「自社で完結する部分」の切り分けを明確にすることで、いわば「外注」をうまく活用する

ということが最適と思われます。