中小企業では専門の経理担当者を置かないケースが多くみられます。

リソースが限られているため、それ自体は仕方がないのですが、安易な「丸投げ」「放置」「勘違い」などの積み重ねで、経営に致命的なダメージを受けることもあります。

本記事では、そのような事態を避けるための以下のポイントを解説します。

・経理担当がいない中小企業が陥りやすい典型パターン

・クラウド会計や経理代行の限界

・経理業務における社長の関与の重要性

・税理士の選び方と注意点

中小企業の経理でよくある失敗3パターン|丸投げ・属人化・素人任せに要注意

経理作業そのものを社長自身が行わなくても構いませんが、全くの無関心だと以下のような事態が生じます。

社員やパートに丸投げ

経理作業を特定の社員やパートに「丸投げ」している。

つまり、任せっきりで社長は経理フローがどうなっているのか、全くわからない。

経理がブラックボックス化してしまう現象です。

無駄な支出が延々と続くなどにより資金難に陥ったり、横領などの温床となりやすい危険な状態です。

簿記経験のある身内に任せる

適任者がおらず、社長自身も携われないため、簿記3級程度の知識がある身内にやらせる。

簿記3級は初心者レベルですから、自動車運転でいえば仮免でいきなり高速道路を走るようなもの。

また、配偶者以外の身内が経理をみると、数字を知ってしまうがゆえに、間違ったアドバイスをしてしまうことも、よくあります。(本人は良かれと思っているので余計に対応が難しいです)

社長以外が経営に介入すると、社内のガバナンスも作用せず、「使えない経理」「混乱のもと」になります。

属人化

特定の人だけが経理をすると、その人しかできなくなってしまう。属人化の問題が生じます。

代替できる人員を入れても、もともといた人が能力の問題なのか人格の問題なのか、業務を共有できず、その人しかできない状態が続くこともよくあります。

その人が辞めてしまうと、業務の共有化もできていませんから、経理が崩壊してしまいます。

共通点:社長が「把握」していない

いずれのケースも、社長が「把握」していないことが共通した問題です。

中小企業の業務は、社長が「把握」していることが前提なのに、「何をしているのか」を把握していない。

少なくとも、その会社における「お金の流れ」がどうなっていて、それぞれの局面で、どのような資料が必要なのか。

それをどのように、データに落とし込んでるのか、を知っておかないといけません。

それらが分かってないと、経理担当者の負担が重くなりすぎて、辞めてしまう、ということもよくあります。

クラウド会計やAIでも経理は完全自動化できない理由とは?

経理に詳しくない方は、AIやクラウド会計により経理が完全に自動化されたら解決するのでは、と思われるかもしれません。

しかしながら、現実的には経理完全自動化は非常に難しいのが現状です。

中小企業の経理はどう作る?経理データ作成の基本的な流れ

経理データを作る基本の流れは、以下のような流れが基本です。

通帳の入出金データを中心に、入出金の記録だけでは不足する内容を請求書や領収書などで補足してデータを作成します。

そして、通帳を介さないデータを他のデータを元に追加して完成というのが大雑把な流れ。

妙な例えですが、通帳データで「木の幹」をつけて、請求書や他の資料で「枝葉」をつけていくイメージといえば伝わるでしょうか。

クラウド会計の限界|通帳の自動取込だけでは足りない理由

クラウド会計やAPI連携すれば完全自動経理が可能だというのも勘違いです。

通帳データを経理ソフトなどに連携させても、取れるデータは「日付・金額・相手先」です。

「何のための取引か?」ということは、請求書や領収書などと突き合わせてみないとわかりません。

ですから、全自動経理を謳っているソフトなどは、何の取引かを「推定」しているだけなのです。

「推定」ですから、正しいこともあれば間違えていることもありますが、「正しいか間違えているか」は請求書などと突き合わせて、確認しなければなりませんから、「全自動」とはいえません。

先ほどの「木の幹」「枝葉」の例えだと、枝葉は一つづつ確認していく必要がある、という事です。

電子化・OCRでは解決できない?領収書・請求書処理の課題

領収書や請求書などをすべてスキャンして、あるいは電子データ化して読み込ませれば、経理ソフト側で読み取れるのでは?

という疑問も湧きますが、スキャンする領収書や請求書は、膨大な量となりますので、かなり時間がかかり、現実的とは言えません。

スキャンや電子データ化したとしても、AIやOCRの読み取り能力もまだまだ発展途上で、正確性に難があります。

数字を正確に読み取れたとして、同じ取引でも業種や業態・目的などによってデータ化する項目が変わりますから、人の目などでの確認は必要となります。

領収書や請求書の規格を国内で統一すれば、経理データとして扱いやすくなるのでは、と考えても、そこにも課題があります。

国際取引は規格統一が難しいでしょうし、業種や業態によって請求書などは必要とする様式が大きく異なりますから、すべての業種に同規格を義務付けると、かえって手間ばかりが増えてしまいますので、現実的ではありません。

現状、消費税におけるインボイス制度でも記載事項は法律で定められていても、「規格」は統一されていません。したがって、領収書や請求書の規格を統一することはほぼ不可能でしょう。

【結論】クラウド会計では経理の一部しか自動化できない

完全自動経理の実現は、通帳以外のデータを電子化するという点でも課題があるし、

電子化できても、それを確認するという点でも課題があるため、「完全」自動経理は極めて難しい、というのが実際のところです。

経理代行・記帳代行のメリットと限界を徹底比較|税理士との違いも解説

経理資料を預けると、経理データに取りまとめてくれるサービス(経理代行とか記帳代行と呼ばれます)が、社内で経理処理する能力のない会社の現実的な選択肢です。

経理代行(記帳代行)を提供しているのは、経理代行会社と税理士事務所です。(税理士によっては記帳代行していない事務所もあります。)

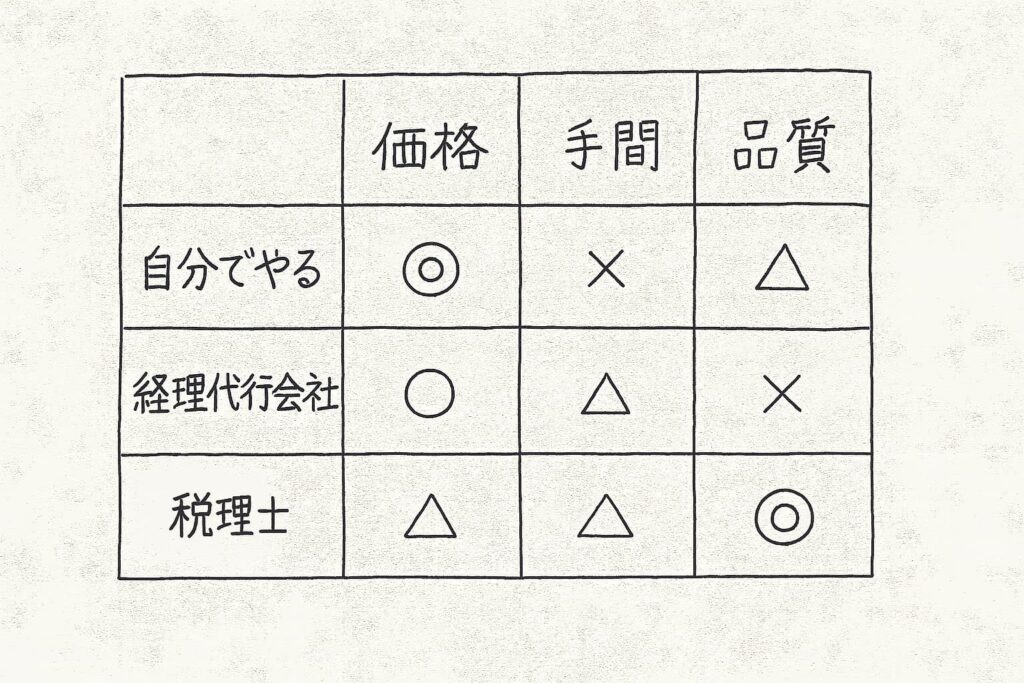

自社で経理するのと、経理代行会社、税理士による記帳代行を価格、依頼者側の手間、品質で対比すると以下のようになります。

中小企業が経理を自力でやる場合のコストと品質の実情

自分でやれば、自身の手間だけですから金銭的なメリットは大きいですが、わからないなかでデータ作成をせねばならず手間はとてもかかります。品質(正確性→税務調査や融資に耐え得るか)は、やや難があると言わざるを得ません。

経理代行会社に依頼する場合のメリット・デメリットとは?

多くの会社は価格面での強みを売りにするほかないので、価格にはそれなりの競争力があります。

依頼者は必要な資料(通帳、領収書、請求書など)を集めて送付等しなければなりませんので手間もゼロにはなりません。

経理代行会社は、預かった資料を、高度な資格保有者(会計士や税理士)に処理させると価格面での競争力は出ませんので、一般的には無資格者(税理士や会計士資格を有していない)スタッフやパート・アルバイトがデータ処理しています。

よって品質は自分でやるより低いことがほとんどです。

また、無資格者が推定でデータ処理している場合もあるので、依頼者側の説明や確認も必要となることから、そういった別の手間もかかります。

税理士への記帳代行依頼は本当にコスパがいいのか?

経理代行会社と違って税理士がやる場合には、価格面での競争力は出ません。必然的に高くなります。

手間は、資料などを収集する手間は経理代行会社に依頼する場合と大きくは変わらないでしょう。

顧問契約を結んで、定期的に社長と税理士が打合せなどしている場合は、説明や確認は税理士側がきちんとしますから、そういった手間はありません。

税理士がきちんと確認していれば、品質は最も高いでしょう。

結局、どれも一長一短がありますが、品質を重視すれば税理士に分があるが、コストをかけられない場合は選択肢が限られるというのが現実でしょう。

中小企業に最適な税理士の選び方|当たり外れを避ける4つの視点

経理データの作成を自社でやらないなら、税理士(事務所)に依頼するのが、本来ならばもっとも「コスパ(費用対効果)」はいいです。

価格はそれなりにしても、品質が良ければ税務調査での追徴を避けられたり、融資を有利に進められたり、経営へのフィードバックをしてくれたりと、効果が大きいですから。

ただ、同業者批判になるので言いにくいのですが、士業は玉石混交で、税理士も同様です。

いい税理士(依頼者にとってという意味です)もいれば、そうでないのも多いのが実情です。

税理士にも得意・不得意がある|経験・分野で大きく変わる

まず、前提として専門職というのは必ず「専門分野」があります。

そして、経験も異なる。

税理士はクライアントの状況を税金を通じて、説明する必要がありますが、この説明力にも差があります。

得意分野も違えば、経験や説明力も異なるので、依頼者からすると優劣が出てくるというわけです。

税理士資格の取得ルートで変わる?業務品質への影響とは

税理士独特の問題として、税理士になった「ルート」が異なることも大きく影響します。

「税理士試験に合格して税理士となった者」「大学院にいって免除を受けたもの」「税務署OB」などですね。

税理士試験に受かるならそれが一番手っ取り早いのに、そうでない選択肢を取るということは、試験に受かる能力がない、ということですから、優劣が出てしまいます。

ただ、筆者は税理士試験合格のルートで税理士になっているので、ややポジショントークになっている面は否めません。ですので、その部分は割引いてお考えください。

税理士の優劣は資格取得ルートだけでは決まりませんが、判断材料の一つとして知っておいて損はありません。

大手税理士事務所と個人事務所、どちらが中小企業向きか?

ちなみに、税理士事務所の規模はあまり関係ないです。大きな事務所の方が良さげに見えるのは安定性があるからですが、大きな事務所は業務が細分化されやすく、職員の能力は頭打ちになりやすいからです。

中小企業のトータル的なコンサルティングなどは中小の事務所のほうが経験値は格段に高い、ということもよくありますので。

税理士は頼んでみないとわからない?選定時の注意点

税理士は依頼してみないと、良いのか悪いのかが分かりにくいのが地雷的要素です。

先にあげたような、ルートや事務所の規模はなどは調べればある程度はわかります。

ただ、人柄とかは実際に話してみないと分からない、というのが依頼者からすると悩ましいところですね。

いま、依頼中の税理士に「大きな不満がなければ」変えない方がいいでしょう。ここまで述べたとおり玉石混交ですから、変えて良くなるより、悪くなることの方が多いというのが実感です。

社長が押さえるべき中小企業経理の「最低限の関与」ポイント4選

経理を任せっきりにすると、ブラックボックス化してしまって、大きなリスクを抱えてしまいます。

社長が押さえておきたい「最低限の関与」は以下のとおりです。

経理トラブルを防ぐための領収書・請求書の保管ルール

領収書や請求書、クレジット明細、給与台帳など、経理に必要な資料はいつでも取り出せるように把握しておきましょう。

(丸投げで、どこに何があるのかわからない状態だと不正の温床になりがちです)

売上・利益・キャッシュ残高を把握することで得られる経営判断力

売上や利益・キャッシュ残高がどのくらいか、増えているのか減っているのか大まかな傾向を知ることで、経営判断の正確性が格段に上がります。

根拠のない不安に苛まれることも少なくなります。

税理士との定期的な面談で経営の質を高める方法

月次数値を自身だけでは読み解けない・非常に多忙などの場合にも、定期的に対話しておけば、わかりやすく伝えてくれます。

節税や資金繰りなどの相談も、普段の対話あってこそです。

経理業務の属人化を防ぐには?マニュアル整備のすすめ

経理業務のマニュアルは作成しておいた方が良いでしょう。

マニュアルを作らせることが、不正の抑止にも繋がりますし、社長が目を通すことで、業務の把握にも繋がり、経理担当者の業務負担の軽減にも繋がっていきます。

【まとめ】中小企業経理は「無関心」が最大のリスク|社長の関与が最強の防御策

経理をやらないことはできますが、「無関心」だと皺寄せが他のところへ行き、経営が崩れる原因となります。

中小企業の最大のメリットである機動性を失わないためにも、経理情報を整えて把握しておくことが重要です。

そのように、社長が「関与」することこそが、中小企業のガバナンスにもなるし、最大のリスクヘッジです。