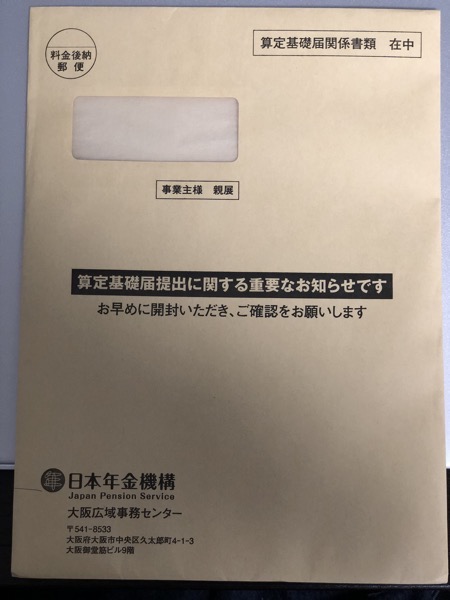

毎年6月〜7月にかけて、日本年金機構から「算定基礎届」が送付されます。社会保険料を決定するために必要な書類ですが、内容をよく知らずに処理している方も多いのではないでしょうか。この記事では、算定基礎届の意味や仕組みを分かりやすく解説します。

そもそも社会保険料とは?

健康保険と厚生年金を合わせて社会保険といいます。

給料の金額に率をかけて求めた社会保険料は、会社と従業員が折半して負担します。毎月の給料明細を見ると健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれていますが、同じ金額を会社も負担しています。

算定基礎届とは何か?

給料の金額は、毎月変動(残業があったり、手当がついたりで増えたり減ったり)するので、毎月の給料の金額に社会保険料の率を都度都度掛けていると、計算が毎月変わるため煩雑です。

そこで、「社会保険料を計算するための給料」を決めてしまおうというのが算定基礎届です。基本的には「社会保険料を計算するための給料」は1年間変わりません。

算定基礎届で使う「標準報酬月額」の決め方

算定基礎届では社員の4月・5月・6月の給料等を調べて、各社員の「社会保険料を計算するための給料」金額を決めます。

よく4〜6月に残業すると社会保険料が損だと言われるのは、このためですね。

ちなみに、この社会保険料を計算するための給料のことを「標準報酬月額」といいます。

標準報酬月額は給料月額が「195,000円〜210,000円」までは「200,000円」のように決められています。こうすることで、社会保険事務における計算を簡便化しているわけです。

よくある誤解と実務上のポイント

算定基礎届には、4月から6月までの給料額を社員別に記載します。源泉所得税の対象となる給料と、社会保険料の対象となる給料は少し違います。

通勤交通費などを含むかどうかが大きな違いです。(所得税の計算上は通勤交通費は非課税なのですが、社会保険料の算定基礎届では考慮しています)

きっちりと算定基礎届を出しておかないと、年金に響きますから、忘れずに処理したいですね。

ちなみに、算定基礎届は税金とは関係ないので税理士や会計事務所には関係ないですが、よく聞かれるので税理士や会計事務所の人間は知っておかなければなりません。

経理初心者の方は、忘れずに処理してくださいね。