売上が拡大してきたとき、部門別に利益やコストを把握できると経営判断がしやすくなります。この記事では「支店別」「商品別」などに売上や費用を分けて管理する方法と、その導入時の注意点を紹介します。弥生会計を活用する場合の留意点も解説します。

「支店別」や「商品別」などで分ける

事業が堅調に推移し、売上が拡大してくると本店(本社)以外に支店(支社)を開設しますが、そういった場合には会計も少し変える必要があります。

「支店別」に売上や費用を管理する会計を「部門別会計(ぶもんべつかいけい)」といいます。通常の会計であれば「会社全体の」売上や費用しかわからないのに対して、部門別会計を導入すると「支店別の」売上や費用がわかるようになります。(「支店別」が最もニーズがあるかと思いますが、それ以外にも「商品別」や「社員別」などのように分けて管理することが可能です。)

もちろん、部門別会計を導入したからといって「従来の」会社全体の売上や費用がわからなくなるということはありませんので、ご安心を。

※ちなみに、簿記などを勉強していると出てくる「本支店会計」と「部門別会計」は別物です。ですので、「部門別会計」では内部利益のやりとりのような面倒くさいハナシはありません。時代の流れに合わせて本支店会計を簡便化し使いやすくしたものが「部門別会計」とかんがえても良いでしょう。

弥生会計導入時の注意点

非常に便利な部門別会計ですが、ネックは会計ソフトです。代表的な会計ソフトである「弥生会計」の場合には通常良く使われている「スタンダード」では部門別の管理ができません。

部門別の管理をする場合には、弥生会計では「プロフェッショナル」が必要です。「スタンダード」しか持っていないという方は、アップグレードで対応できますので慌てなくても大丈夫です。(スタンダードからプロフェッショナルへのアップグレードはそれぞれの差額の約4万円ちょっとです。)他の会計ソフトの導入にあたっては、部門別会計に対応しているかどうか確認する必要があります。

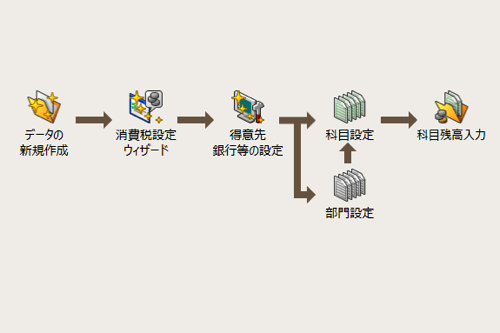

「プロフェッショナル」 に変えると、導入の画面が上の画像のように変わります。「部門設定」というのがスタンダードに比べて増えています。ここから「支店別」で管理をするのであれば支店を登録します。

損益項目だけを管理する

部門別会計を導入する際のポイントとしては、「損益項目のみ」を管理するという点です。

通常、会計ソフトで管理するのは 、売上や費用のような損益計算書に記載される項目である「損益」と、財産や債務などといったストックで貸借対照表に記載される項目「資産負債」があります。

中小・中堅企業が利用する部門別会計では、「経理担当者の力量」や「情報と手間の費用対効果」を考慮し、「損益」項目のみ部門別で管理します。(簿記を知らなくても、なんとかなるのが「スタンダード」ですが、「プロフェッショナル」の場合には、ある程度の簿記知識が必要となります。特に導入やそのデータを活用する際に。そのような意味では「プロフェッショナル」と銘打っているのは意味があるのかもしれません。)

共通費の配賦とその考え方

損益項目のうち重要なものは、支店別や商品別に紐づけていかなければなりませんが、重要度が乏しく支店別に紐つけるのが難しい項目は「共通部門」(共通費)とすればよいでしょう。特に部門を設定しなければ、自動的に「共通」となります。

共通費は、月末などの一定のタイミングで各部門(支店や商品など)に振り分けます。

この振り分けのことを「配賦(はいふ)」といいます。それぞれの項目ごとに配賦基準を決めることが出来ますが、配賦しないと正確な部門管理ができないので注意が必要です。売上高などを基準に配布するのが無難ですが、より正確にするなら合理的な配賦基準を考える必要があります。

部門別会計を導入しても、普段のデータ入力などは従来と大きく変わりませんが、最初の「導入」と配賦などの「設定」が少し専門知識が必要となるので、知識のない人は勉強するか、税理士などと相談しながら導入したほうが良いでしょう。